今回は現代の臨床で必須と考えられる電子書籍について、それを読む代表的な方法であるm3.com 電子書籍(旧M2Plus)、医書.jp、自炊(自分で裁断した本をスキャンすること)についてそのメリット・デメリットを長年電子書籍を使い続けている私がお話ししようと思います。

結論からお話しすると

本格的に電子書籍を導入したい人、最新の本や専門性の高い本も電子書籍で読みたい人

→ 自炊

電子書籍を試しに始める人や診療の補助的に使用したい人の中で

救急や専門外来で使用を想定

→ m3.com 電子書籍(旧 M2 Plus)

腰を据えじっくり読むのを想定

→ 医書.jp

をおすすめします。

臨床医が電子書籍をよむ3つの方法

私は遡ると医学生時代にyearnoteをみて、その厚さに驚き、これはとても持ち運べないなと思った時から電子書籍を導入してきました。

医学書は分厚いものが多く物理的に運んで読むことが難しいことが多いです。またハンドブックと名前が付く本も実際分厚く持ち運ぶのが現実的でなかったり、薄い本でも数が増えれば白衣のポケットに入れて持ち運ぶのは到底不可能です。

そんな医学書の持ち運びを可能にするのが電子書籍です。

今現在で臨床的に十分使用できる電子書籍を読む方法としては「m3.com 電子書籍 (旧M2Plus)」、「医書.jp」、「自炊」の3つが有力な候補ではないかと思います。

これ以外にもkindle、kinoppy、medilinkなど他の電子書籍を読むサービスもありますが、医学書の種類が限られていたり、専門で扱っていなかったりと単体で臨床に使うことを考えたら物足りず、上記3つの方法に落ち着くかと思います。

m3.com 電子書籍(旧 M2Plus)

ではこれからm3.com 電子書籍(旧 M2Plus)、医書.jp、自炊のそれぞれの特徴どんな人に向いているのかなどみていきます

まず「医者」、「電子書籍」と検索すると1番に検索されるのがm3.com 電子書籍(旧 M2Plus)だと思います。

私も医者になってから1番最初に使用したのがm3.com 電子書籍(旧 M2Plus)でした。

※2024年にM2Plusからm3.com 電子書籍に名前が変わりました。それによりm3.comで貯めたポイントをm3.com 電子書籍ポイントに交換できるようになり便利になりました。

m3.com 電子書籍(旧 M2Plus)の特徴

m3.com 電子書籍の特徴としては検索機能が強い、操作性が良いという強みがあります。またおまけの機能としてCcrやFENa、高Na血症の水分欠乏量などの臨床で必須な計算機能が無料であり、電子書籍を使用せずともダウンロードしておいて損はないです。

m3.com 電子書籍の電子書籍には本をそのまま電子版にしたeBOOK版とアプリ用に最適化されたアプリケーション版の2種類があります(本の右下に下画面の青いマークのものがあればアプリケーション版、赤いマークのものがあればeBOOK版です)

アプリケーション版は目次、画像の構成などアプリに合うよう最適に作られ、非常に完成度が高く、読みやすいです。

eBOOK版は紙の本をそのまま電子化したもので読む際は紙の本と似た感覚で読めます。

※追記2025/4/27ーーーーーーー

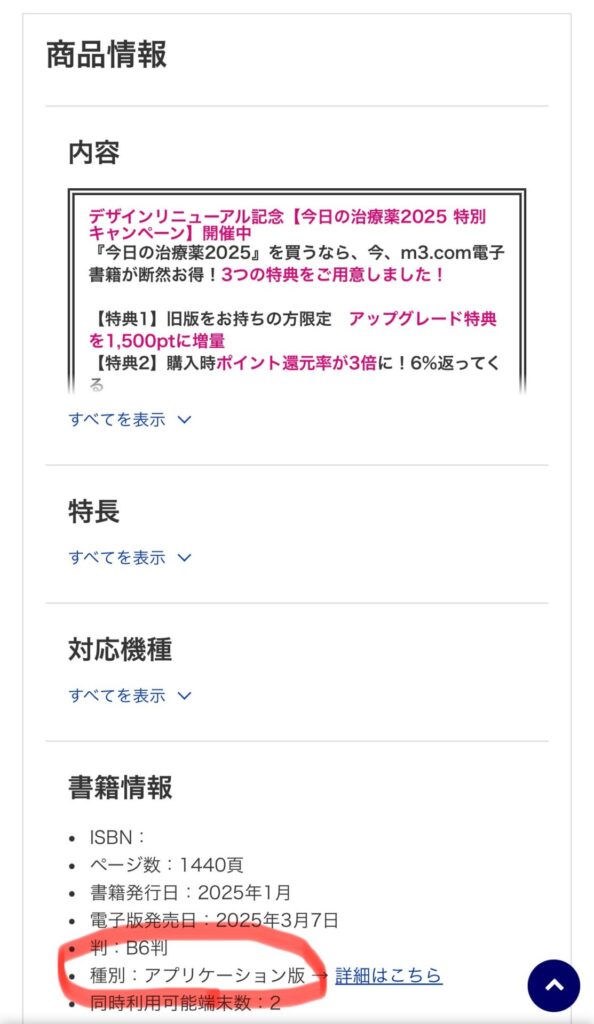

以前はeBOOK版かアプリケーション版を見分けるために、右下に赤か青いマークが必ず表示されていましたが、現在は表示されているものとされていないものがあります。アプリケーション版かeBOOK版の確認するには、商品を開き、「商品情報」の中にある「書籍情報」欄に記載されている内容で判別する必要があります。非常に分かりづらくなりましたね。

参考までに、以下に「今日の治療薬2025」での該当場所です。また本によっては書籍情報欄にも記載がないものもあるようです。基本的にeBOOK版が多いのかなと思います。

メリット

アプリをダウンロードしてサイトから本を購入して読むというシンプルさ、手軽さがいいです。

アプリケーション版はクオリティが非常に高くアプリで読む良さをいかせています。その完成度の高さからかeBOOK版に比べると書籍の数が少ないのが少し残念です。

m3.com 電子書籍のアプリはストレスなくサクサクと動き、ブックマーク、メモ、付箋、写真の挿入などの追加機能も充実しています。またおまけの計算機能も非常に便利です。

検索機能もかなり優秀でかつ見やすく、目的のページに素早く、高い確率でたどり着くことができます。

デメリット

タブレットなど他の端末と同期ができないのでマーカーやメモなどがデバイス間で連携が取れないです。

また医書.jpもそうですが一つの電子書籍に対して閲覧できる使用端末が2台なので数多くのタブレットやスマホを持っている人は閲覧できる端末が限られます。

(追記

使用端末台数が2022年10月から2台または3台にかわりました。)

マーカー機能はありますが書き込む機能はなく(eBOOK版は書き込み可能)、Apple pencilなどとの親和性はさほど高くないです。

アプリケーション版は見やすいのですがeBOOK版は医書.jpに比べ目次や索引が見にくく、やや使いにくいです。

また基本的にサクサクと操作でき、ストレスが少ないのですが写真など多く挿入したりなど使い込み負荷がかかると、突然アプリが停止し落ちる頻度が高くなります。

評価、使用するのに最適な場面

各項目についてまとめると

- 速さ ★★☆

- 見やすさ ★☆☆(eBOOK版)、★★★(アプリケーション版)

- 連携性、同期性 ★☆☆

- 本の種類の豊富さ ★★☆

- 検索機能 ★★★

- アレンジ性・自由度 ★☆☆

- はじめやすさ ★★★

- 総合評価 ★★☆

アプリの速さ、検索機能の高さ、アプリケーション版の見やすさなどが優れ、同期性は医書.jpの方が優れている印象です。またまず電子書籍を試してみたいという人は開始するハードルの低さからm3.com 電子書籍はおすすめです。

サクサク動き見やすい、検索機能が高いということからも限られた時間の中で業務をする必要がある救急外来をはじめとする外来での使用と相性が特に良いと思います。

医書.jp

医書.jpも医者が電子書籍を読む上ではm3.com 電子書籍に並ぶメジャーなツールです。

医書.jpの特徴

医書.jpではm3.com 電子書籍のeBOOK版のように通常の本を電子書籍化して紙の本と似たように読むことができます。m3.com 電子書籍で取り扱っていないような本も多く取り揃えており、良書が多いです。

スマホやタブレットなど2つの端末間でメモやマーカーなどを同期することができるのも特徴です。(追記 最大5台に増えました)

メリット

目次・索引などが見やすく綺麗で「本を読む」ということに関してストレスが少ないです。

またメモ、写真を挿入できたりマーカーを引けたり、書き込みも可能でm3.com 電子書籍よりapple pencilとの相性は良いです。

m3.com 電子書籍ではできなかった2つの端末間での同期ができるというところも優れています(ただし自動ではなく手動というのがネック)。

m3.com 電子書籍同様アプリをダウンロードしてサイトで本を購入するという簡単な手順で電子書籍を読めるという手軽さも良いです。

デメリット

検索機能がm3.com 電子書籍に比べると弱く、わかりにくい・目的のページにたどり着けない印象があります

またアプリがややもっさりとした動作でスピード感が少し鈍いです。

評価、使用するのに最適な場面

- 速さ ★☆☆

- 見やすさ ★★★

- 連携性、同期性 ★★☆

- 本の種類の豊富さ ★★☆

- 検索機能 ★★☆

- アレンジ性・自由度 ★☆☆

- はじめやすさ ★★★

- 総合評価 ★★☆

速さや検索機能というのがやや弱いですが、見やすさ、同期性などはm3.com 電子書籍よりも優れていると思います。開始する際の手軽さからm3.com 電子書籍と同じくまず電子書籍を使ってみたいという方にもお勧めできます。

ややアプリが重かったり、検索機能の弱さからも救急で一刻一秒を争うような場面での使用というより、自宅や時間に余裕がある場面で腰を据えて本をよむといった使用があっているかと思います。

自炊

紙の本を裁断しバラバラにして、スキャナーでPDFなどの電子データに変えてしまうことを俗語で「自炊」と言います。

個人的には自炊を一番推奨します。私の所有している本も、自炊での本がm3.com 電子書籍+医書.jpの本の総数の20倍以上あり、圧倒的に自炊での本が多いです。

ただその開始のハードルの高さからすべての人というより、電子書籍に興味がある、長く使っていきたいという方に特にお勧めします。

自炊の特徴

自炊したPDFなどのデータを読むためには、PDFを読むアプリが別個で必要になります。PDFを読むアプリはアプリごとに特徴が異なり、書くことに特化したものや読むことに秀でたもの、全体的なバランスの取れた多機能なものなど数多くあります。

個人的にPDFを読むアプリの中ではPDF expertが高速、高機能、自由度の高さから最もお勧めです。自炊に関しての以下のメリット、デメリット等はすべてこのPDF expertの使用を前提としたものとしています。

( ↪︎PDF expertの記事です【PDF expert】最強のPDF reader)

自炊は自分で(もしくは業者で)裁断した本をスキャナーで読み込み、電子化することになるため、自分ですべて行おうとすると裁断機、スキャナーが必要になります。その値段はピンキリではありますが、本格的に行う場合は裁断機、スキャナーそれぞれ4、5万程度はかかります。

検索機能、はじめやすさ以外の点では自炊した電子書籍を読むことはm3.com 電子書籍、医書.jp以上の機能を保有しています。

おすすめの裁断機、スキャナー

参考までに私がおすすめする裁断機とスキャナーをご紹介しておきます。

↑のDURODEX製の大型裁断機を強くおすすめします。現在も私は現役で使っています。私自身は自炊を始めた当初は、数千円程度で手に入るディスク式の裁断機など色々な種類のものを試してみました。しかしこれらは、一度に裁断できるのがせいぜい数十ページ程度と少なく、作業に非常に時間がかかるうえ、裁断面もきれいに仕上がらず、結果的に後悔することが多くありました。

その点、DURODEXの大型裁断機であれば、多くの書籍を一度の操作で綺麗に裁断することができます。分厚い専門書などだと稀に一度で裁断できないものもありますが、その場合でも真ん中をハサミで一度切って半分に分ければ、それぞれを一度で裁断可能です。

初期投資としてはやや高価かもしれませんが、裁断の効率と仕上がりの美しさ、作業のストレス軽減を考えれば、非常に満足度の高いアイテムです。長く自炊を続ける予定の方には、間違いなくこちらをおすすめします。

リコー PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX2500

次にスキャナーですが、上記の製品は定番中の定番「ScanSnap」シリーズの最新モデルである「iX2500」です。ScanSnapシリーズは、読み取り速度・画質・使いやすさのバランスが非常に優れており、自炊初心者から上級者まで幅広く支持されています。

私自身も長年愛用しており、ボタンひとつで両面スキャンができる手軽さや、クラウド連携の便利さなど、細部に至るまでよく考えられた設計だと感じています。裁断機とセットで導入すれば、自炊効率が格段にアップするはずです。

ちなみにこのモデルは、ふるさと納税の返礼品として提供している自治体もあります。ふるさと納税を活用することで、実質的な負担を抑えて手に入れることが可能です。

寄付額に余裕がある方であれば、次のサイトでScanSnap iX2500が返礼品として提供されています。

- 楽天ふるさと納税(掲載ページはこちらから)

- ふるなび(掲載ページはこちらから)

- Amazonふるさと納税(掲載ページはこちら)

用途やお好みに合わせて、使いやすいサイトを選んでいただければと思います。

メリット

PDF expertでの電子書籍の読書はサクサクと動き、読むのにストレスがなく、紙の本を読んだときと同じような感覚で読めます。また目次機能やマーカー、書き込みの機能も有しており、そのクオリティも高くApple pencilとの相性は医書.jp以上です。

また閲覧できる端末も制限がなくスマホ、タブレット、パソコン全てでみられ、マーカーや書き込みなども自動で同期されます。

専門性が高い書籍や販売直後の最新の書籍もしくは古い書籍などだとm3.com 電子書籍、医書.jpで取り扱っていない場合も多く、それらも自炊により電子書籍化できるのも大きなメリットです。

iOSでのウィジェット機能により、PDF expertのウィジェットを使用すればワンタップで目的の書籍を開けるという起動の速さも優れています。

デメリット

最大のネックは開始のハードルの高さです。裁断機とスキャナーを用意することになりますがそれぞれ4、5万程度と安くはない買い物なのでいきなり購入するのは躊躇ってしまうかもしれません。

また本の裁断化、その後本をスキャンするのとOCR化(電子テキスト化すること)する作業に本の分量にもよりますがだいたい1冊10分〜30分程度かかるのもデメリットです。今まで紙で読んでいた大量の本を一気に自炊となるとかなりの時間がかかります。

自炊をしてくれる専門の業者に裁断からPDF化まですべて頼めば上記の手間はかかりませんがそれにはお金がかかります。

OCR化の精度にもよりますが検索機能に関してはm3.com 電子書籍、医書.jpには及びません。

評価、使用するのに最適な場面

- 速さ ★★★

- 見やすさ ★★★

- 連携性、同期性 ★★★

- 本の種類の豊富さ ★★★

- 検索機能 ★☆☆

- アレンジ性・自由度 ★★★

- はじめやすさ ☆☆☆

- 総合評価 ★★★

始めるハードルの高さ、検索機能の弱さはありますがその他全てにおいてm3.com 電子書籍、医書.jpを上回り、自炊になれてしまうとそっちの方が便利で総合力では圧倒的です。

使う場面も外来など急ぎの場面でもじっくり読む場面でもどちらにも向いており、オールマイティーに使用できます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

これから電子書籍を長く使っていきたい、もともと家や病院に自炊の準備がある人などは長い目でみるとやはり自炊が最適だと思います。

ちょっと電子書籍を試してみたい、診療の補助で使用したい人はその使用場面と取り扱っている書籍を加味してm3.com 電子書籍か医書.jpを選んでみてください。

また電子書籍を見るのはスマホやタブレットが必要となりますが、医師、研修医の持つべきiPadの種類なども別の記事で紹介しているので合わせてご覧ください。

コメント